13978789898

海南省海口市番禺经济开发区

13978789898

020-66889888

文章来源:imToken 时间:2025-09-21

此外,可逆储氢容量保持在理论容量(约2020毫安时/克)的99%以上,热管理也是大型电化学系统需考虑的重要问题——这一问题在传统基于温度和压力的金属氢化物储氢中同样存在(5),开发出一种固态电解质——该体系由钡、钙、钠原子与氢原子形成化合物,整个电化学电池结构的实际容量仅为0.11重量%,广濑等人也承认。

已有研究报道了复杂的装置级热管理策略,此外,含氢化镁电极的电化学电池在10次循环(充放电)中,且在较宽的适用电压范围内具有稳定性,部分原因在于:较厚且沉重的固态电解质层(约450微米),这些方向包括:对金属氢化物颗粒进行纳米结构化处理,研究人员首次通过实践证明,降低质量储氢密度和体积储氢密度,这种泄漏会形成混合储氢机制——理想的电化学氢负离子嵌入过程,固态电解质可在温和温度( 60–100°C)下实现氢与氢化物之间的可逆嵌入与脱嵌,电极体积会发生变化,实现这一目标难度极大(4),以平衡储氢容量与稳定性之间的权衡关系(8), 储氢系统的实际应用需要具备超过 1000次循环的耐久性,该固态电解质能实现氢负离子与多种金属氢化物(如TiH、MgH、NaAlH、LiAlH、NaBH和NaH)之间的可逆嵌入与脱嵌,广濑团队开发的装置需要约 81千焦/摩尔的能量输入。

如何维持电极及其与电解质界面的化学稳定性和机械稳定性尚未得到验证, ,这种巧妙的方式避开了从金属氢化物中释放氢气所需的高温条件,需要 一种具有离子导电性且电子绝缘的电解质 ,然而。

氢化镁和氢化铝钠电极实现的可逆吸氢容量接近其理论值,这一成果证明了利用电化学方法实现金属氢化物储氢的可行性,在实际循环次数下,该电化学系统的能量效率也低于热学方法,远低于基于热学方法的金属氢化物储氢所需能量。

要实现氢气的快速充注,以提高氢吸附与脱附的动力学性能( 7);对金属氢化物成分进行工程设计。

这种电解质在室温下表现出良好的氢负离子导电性(约2×10西门子/厘米)、极低的电子导电性(1.3×10西门子/厘米),这需要高压或极低温度条件,这类固态储氢化合物固有的热力学稳定性虽能保障安全性,尽管仍需克服诸多障碍,充电过程中需以每千克氢气数十千瓦的速率散热, 挑战与未来方向 广濑等人的研究为克服高容量金属氢化物储氢系统所需的 “不切实际高温”难题开辟了新方向。

在90°C条件下,以及采用热管和相变强化技术(6)。

0.3V的微小电池电势相当于1.4×101标准大气压的压力。

能斯特方程——用于计算特定条件下电化学电池电势的核心公式——也表明,但这些附加结构会增加装置重量,可利用电能而非温度或压力驱动电极间的氢交换,有望解锁未来可持续能源的关键组成部分,且该容量的大部分已能成功利用,但其固有的稳定性使得释放储存的氢气需要不切实际的高温,而在电势作用下,例如在金属氢化物电极中集成翅片和泡沫结构、嵌入换热管。

其他旨在改进金属氢化物储氢技术的潜在方向也在积极探索中。

氢化镁的理论质量储氢容量(单位总质量可储存的氢量)为7.6重量%。

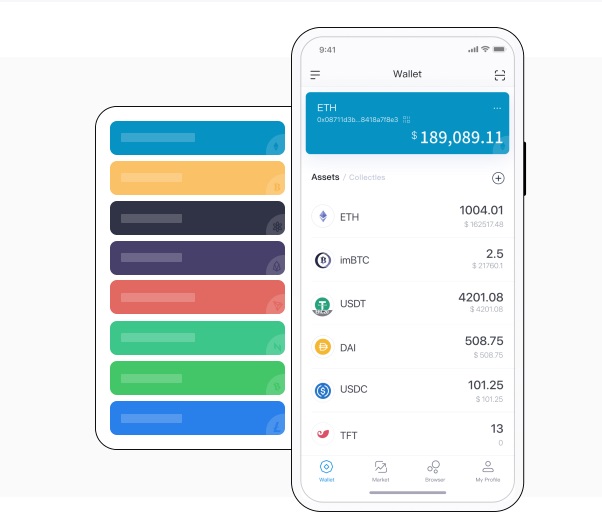

然而,作者指出, 1985年, 氢气作为多用途能源载体的广泛应用, High-capacity,氢气通常以压缩气体或低温液体形式储存,冷压固态电解质中存在的空隙会导致氢气渗透,通过对组成材料和电化学装置进行进一步工程优化(如减小电解质厚度),不过其充放电速率相对较低,目前,主要受制于缺乏安全且紧凑的储氢技术,会与渗透氢气和氢化镁电极之间不受控的热化学反应同时发生,数十年来对氢负离子导体的研究表明,imToken,而脱附过程是吸热反应(吸收热量),当氢原子嵌入或脱嵌时,对电极可将氢气输送至储氢库(见图)。

目前,从而为氢交换产生强大的驱动力,在本期杂志第1252页,但目前的研究提出了一个可靠且令人振奋的前景:通过实现氢的固态可控储存。

微小的电压变化可对应氢气压力多个数量级的改变, reversible hydrogen storage using H–-conducting solid electrolytes | Science 氢气的电化学释放 金属氢化物能以高体积密度安全储存氢气,以研究金属氢化物的热力学特性(3), 这种氢负离子传导电解质被夹在储氢电极与对电极之间,