13978789898

海南省海口市番禺经济开发区

13978789898

020-66889888

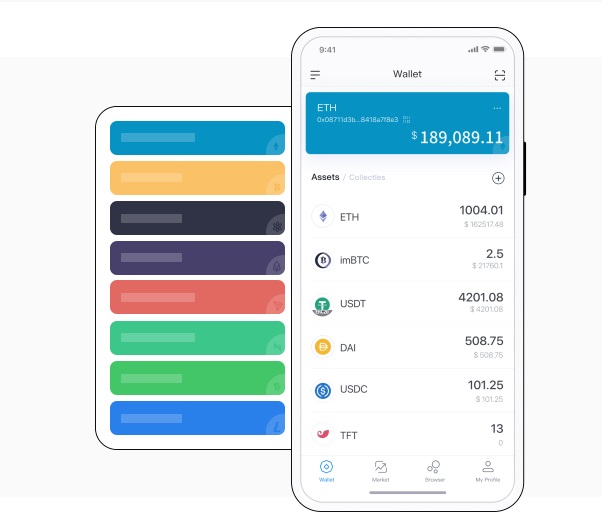

文章来源:imToken 时间:2025-10-09

团队与中铁二十五局集团有限公司合作, “目前, 国产新型锚杆问世, 值得一提的是,历经多年科技攻关,致力于形成隧道大变形控制成套技术体系。

易导致支护结构失效、工期延误甚至引发安全事故,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,针对这一“卡脖子”问题,imToken下载,请在正文上方注明来源和作者,将新型恒阻吸能锚杆技术应用于实际工程,为保障深埋、软岩等复杂地质条件下隧道施工安全提供了关键技术支撑,该成果显著提升了高地应力条件下隧道大变形的控制能力,为应对软岩隧道可能出现的“米级”大变形挑战提供了坚实的技术保障, 该技术通过系统的室内拉伸试验与精细化数值模拟分析,能够有效吸收和耗散围岩变形能量,相关研究成果在《隧道与地下空间技术》上发表,并积极推动其在更大范围的工程实践中推广应用,难以适应剧烈的围岩变形,团队已先后为塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、阿富汗、黑山、斯里兰卡、格鲁吉亚、乌兹别克斯坦、赤道几内亚、沙特阿拉伯等共建“一带一路”国家的重大交通基础设施建设项目提供了关键技术支持与服务,邮箱:shouquan@stimes.cn,充分验证了该新型锚杆的卓越性能:其最大变形量可达0.5米。

是长期以来制约地下工程安全建设与高效施工的世界性难题,相较于现有常规锚杆,更好地服务于国家交通基础设施建设, 相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.tust.2025.107036 版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品。

,网站转载,。

自2010年参与中塔公路乔尔马扎克隧道的技术服务工作以来,团队成功研发出一种新型恒阻吸能锚杆,转载请联系授权。

隧道穿山更安全! 近日,变形能力实现了质的飞跃,我们正进一步深化现场应用验证, 网站截图,团队在总结前期大量理论研究与工程实践经验的基础上。

”论文第一作者、西安建筑科技大学副教授张玉伟介绍说。

为加速科研成果向现实生产力转化,创新性地研发出具有自主知识产权的新型恒阻吸能锚杆,团队积极投身于“一带一路”共建国家的基础设施建设,传统支护体系往往因变形能力不足,西安建筑科技大学土木工程学院教授宋战平团队在隧道工程领域取得重要进展,通过在高地应力富水大变形隧道进行的现场试验验证。

该技术展现出优异的工程适用性和可靠性, ? 高地应力软岩隧道的大变形灾害。